Eine Kurzgeschichte.

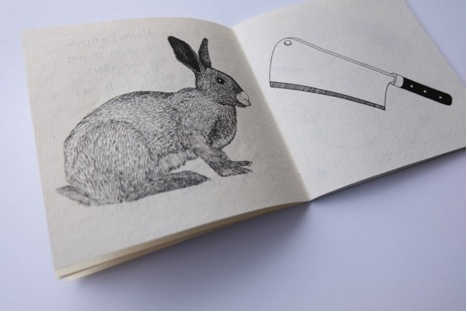

Es war ein Tag im September, einer dieser Tage, an denen unklar ist, ob noch Sommer ist oder doch schon Herbst. Ich verließ das Haus bei strahlendem Sonnenschein, um ein paar Einkäufe zu erledigen, und schwitzte bereits nach ein paar Metern, da ich mich zu warm angezogen hatte. Ich trug ein Sommerkleid, darüber einen Mantel aus dichtem Wollstoff. Kaum hatte ich mich meines Mantels entledigt, schob sich eine Wolke vor die Sonne und eine heftige Windböe ließ die Blätter rauschen und mich frösteln. Ich zog meinen Mantel wieder an.

Ich besorgte Zahncreme in der Drogerie, frisches Brot beim Bäcker und kaufte ein paar Eier, Butter, Champignons, Petersilie und Zwiebeln im nahegelegenen Supermarkt. Heute Abend wollte ich mir ein einfaches Omelette machen, ganz für mich allein. In Gedanken hackte ich bereits die Petersilie, schwenkte Zwiebeln und Pilze in der Butter, als mich ein Regentropfen mitten ins Gesicht traf. Sein kaum hörbarer Platsch beförderte mich zurück in die Gegenwart. Ich blickte auf und sah mich einer dunklen Wolkenfront gegenüber.

Einen Regenschirm hatte ich natürlich nicht dabei. Da die Tropfen mit zunehmend geringer werdendem Abstand fielen und ich einen heftigen Guss erwartete, beschloss ich Schutz zu suchen und zu warten bis der Schauer vorübergezogen ist. Ich sah mich um und entdeckte unweit ein kleines Vordach.

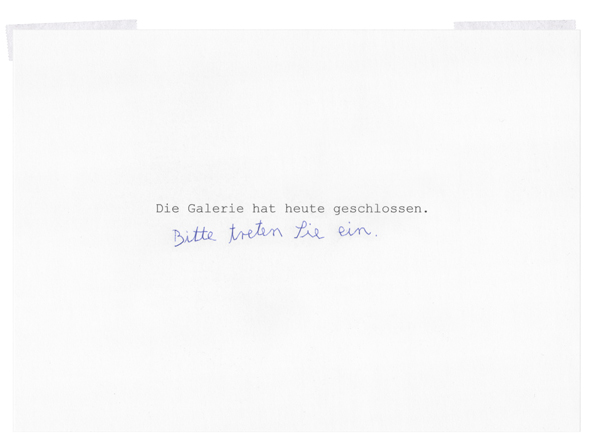

Das Vordach gehörte zu einer Galerie, die ich bislang noch nie wahrgenommen hatte. Wie schlecht man doch seine Umgebung kennt, dachte ich mir und freute mich über diese unverhoffte Entdeckung. Neugierig beäugte ich den Eingang, eine Glastür, an der ein Zettel von innen mit Tesafilm befestigt worden war: „Die Galerie hat heute geschlossen. Bitte treten Sie ein.“

Ich ging hinein, stellte meine Einkaufstüte ab und sah mich um. Der Raum war schlicht rechteckig geschnitten, keine Vorsprünge, keine Erker. Wie für Ausstellungsräume üblich, waren die Wände weiß getüncht, der Putz an einigen Stellen jedoch abgeblättert, so als hätte sich schon lange niemand mehr die Mühe gegeben, den sterilen Charakter des Kunstraumes aufrecht erhalten zu wollen. Durch ein kleines vergittertes Fenster drang das Licht nur gedämpft ins Innere, weshalb ein bläulich flackerndes Neonlicht die Lichtstimmung dominierte. Der ehemals sicherlich penibel gewienerte Boden war mit tiefen Kratzern und unzähligen Flecken übersät, Spuren einer bewegten Vergangenheit.

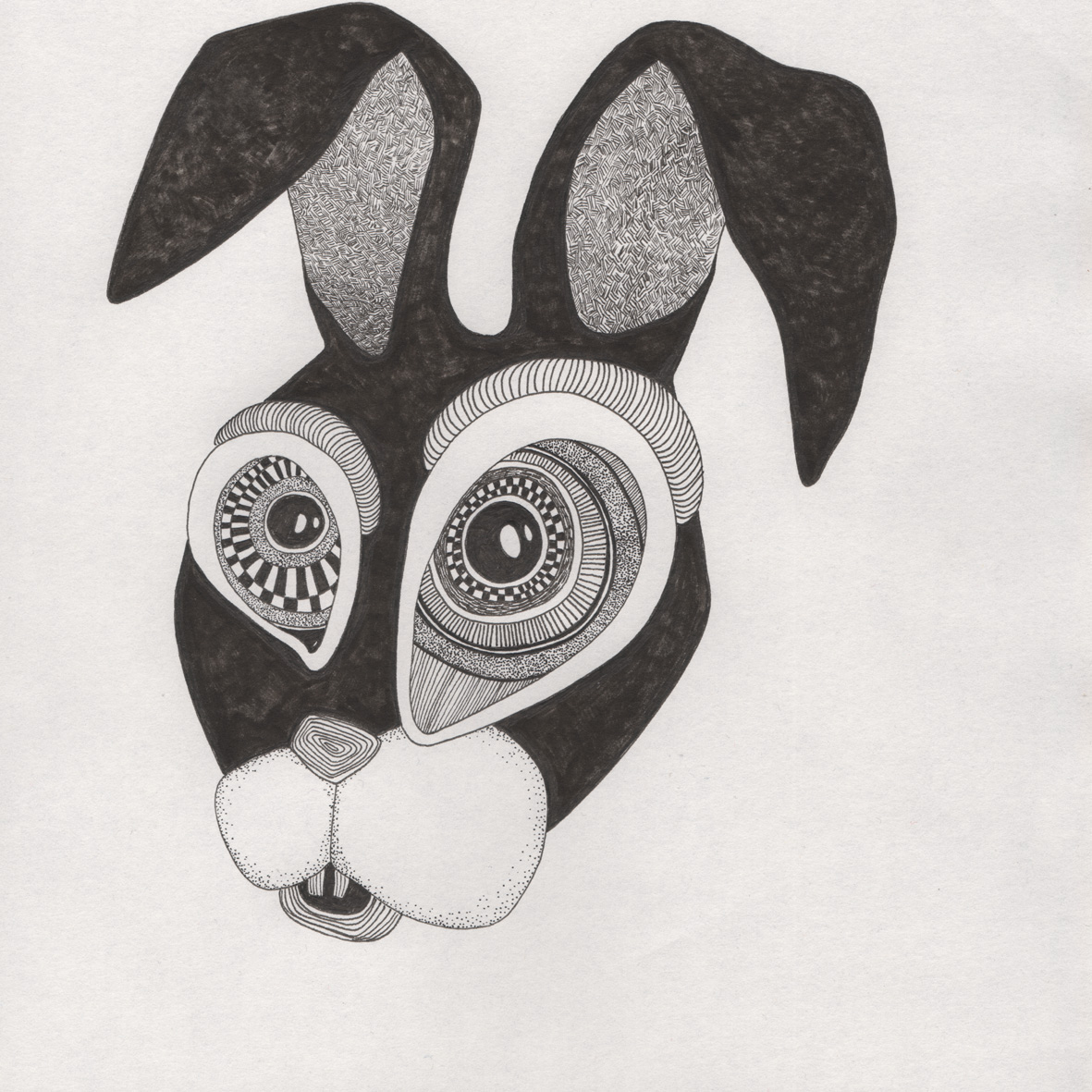

Eine Maus huschte vorüber, beäugte mich skeptisch und verschwand dann in einer Ritze, die dort aufgestellte Mausfalle geschickt umgehend. „Die Maus ist das Narrem“, tönte es blechern aus einem Lautsprecher. Ich weiß nicht, was von beidem mich mehr irritierte, die kluge Maus oder die Durchsage. Oder das Arrangement, dem ich mich gegenübersah.

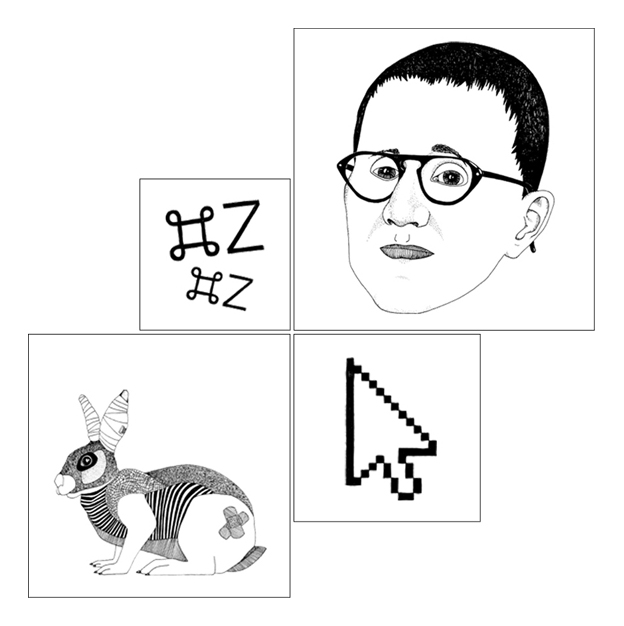

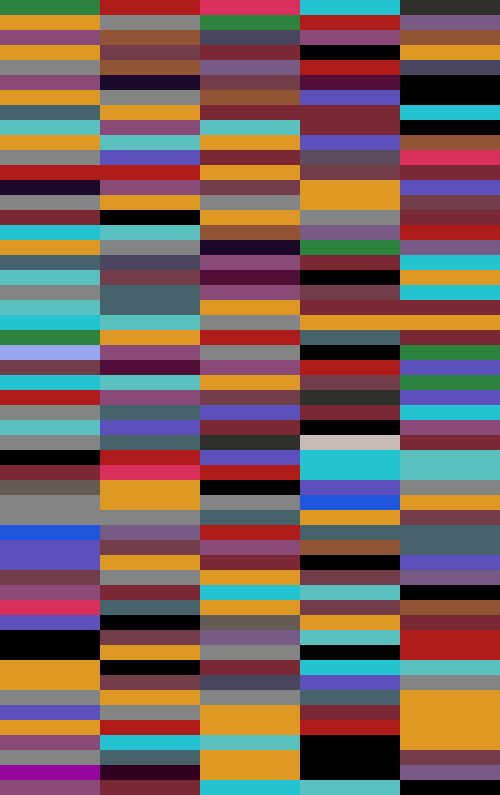

Es war mir auf den ersten Blick nicht ersichtlich, ob es sich um lebende Figuren oder aus Wachs nachgebildete handelte, so reglos saßen sie da. Die eine Figur, ein Narr, trug einen weißen Kittel, der ein bisschen so aussah wie der Kittel eines Laboranten, der mit Farbe besudelt war. Besonders die linke Seite war mit vielen Farbschichten bedeckt, so dass der Stoff nicht mehr fließend fiel, sondern ganz steif war. Daraus schloss ich, dass der Narr ein Linkshänder ist. Vielleicht ist das ja noch von Bedeutung, dachte ich. Die andere Figur, vermutlich ein Professor, trug ein dunkelblaues Sakko, am Rücken und in den Armbeugen verknautscht. Hornbrille, grau meliertes Haar, blasse, vom Rauchen leicht gelblich gefärbte Haut. Der Prototyp eines Wissenschaftlers, von der Ausstrahlung wahrlich nicht lebendiger als manche Plastiken Robert Gobers.

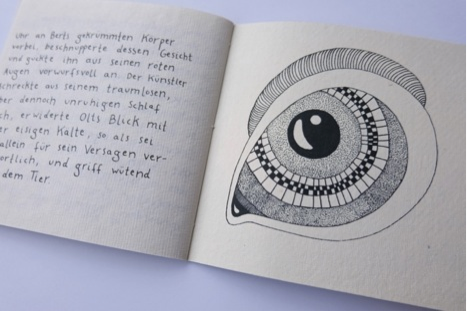

Das rechte Augenlid des Professors zuckte. Vermutlich machte ihn das Flackern des Neonlichtes nervös. Auch mich machte das Flackern unruhig. Außerdem stank es in dem Raum, als ob jemand in die Ecke uriniert und seine Ausscheidung mit Sauerkraut vermengt hätte. Ich überlegte wieder zu gehen, doch ein Blick nach draußen genügte, um mich davon zu überzeugen, trotz des unangenehmen Geruchs noch ein wenig zu verweilen.

Ich beobachtete also die beiden Männer, um mir die Zeit zu vertreiben. Sie saßen sich gegenüber. Der Narr starrte den Professor feindselig an. Dieser hingegen ließ seinen Blick locker im Raum umher schweifen, nicht dem Blick des Narren ausweichend, sondern gekonnt ignorierend. Hin und wieder aber, in einem unachtsamen Augenblick, wenn der Professor die Anwesenheit des Narren beinahe vergessen zu haben schien, kreuzten sich ihre Blicke. Doch sie schwiegen. Sie redeten kein Wort, nicht seitdem ich die Galerie betreten hatte. Sie schwiegen seit Stunden, seit Monaten, wenn nicht sogar seit Jahren, dem Staub auf ihren Schultern nach zu schließen.

Mich nahmen sie nicht wahr. Das fuchste mich. Warum kann ich nicht sagen. Vielleicht ein Gefühl von mangelnder Anerkennung. Jedenfalls stellte ich mich unmittelbar neben sie, um Aufmerksamkeit zu erhaschen, lief um sie herum, aber selbst als ich mich mit Herzklopfen zu ihnen an den Tisch setzte, reagierten sie nicht. Beschämt stand ich wieder auf. Ich fühlte mich plötzlich völlig fehl am Platz. Ich wollte etwas sagen, doch ich bekam meine Lippen nicht auseinander. Da ich es nicht wagte das Schweigen zu brechen, beschloss ich in aller Stille abzuwarten. Außerdem schüttete es draußen immer noch wie aus Eimern. Das war der eigentliche Punkt.

Ich zog meinen Mantel aus, setzte mich auf den Boden und wartete. Lange. Man kennt ja diese Performances, bei denen es um den Ausdruck von Präsenz geht, doch darum ging es hier nicht. Das spürte ich. Ich fragte mich, worüber die beiden gesprochen hatten. Es musste schließlich einen Grund für das unerträgliche Schweigen geben. Vermutlich hatten sie gestritten. Vielleicht litten die beiden aber auch an einer Stimmbandentzündung und mussten ihre Stimmen schonen. Unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen. Oder sie stört meine Anwesenheit, mutmaßte ich in einem Anflug von Selbstzweifel. Aber nein, natürlich nicht. Es ist einfach nur die Gesprächspause eines langen Dialoges, dessen Anfang ich verpasst habe. Da war ich noch nicht geboren.

Ich dachte an Brian und spreizte unwillkürlich meine Beine, so dass man sehen konnte, dass ich keinen Slip trug. Doch auch dies brachte die beiden Herren nicht aus der Fassung. Ein zuckendes Augenlid, gleichmäßiges Atmen. Ansonsten keine Reaktion. Es passierte einfach nichts. Langeweile überkam mich. Und es regnete immer noch. Meine Gedanken schweifen ab. Brian hat ein paar gute Aufsätze geschrieben. Ich habe sie alle gelesen – und größtenteils wieder vergessen. Aber ihn, ihn kann ich nicht vergessen.

*

Brian war gerade zu mir gezogen, als er auch schon wieder auszog. „Es ist so kühl hier“, sagte er. Vielleicht hätte ich nachgeben und die Wände farbig streichen sollen.

*

„Versteh’ doch endlich, du bist nicht einfach nur ein Narr, der tun und lassen kann, was er will, du bist ein Narr mit dem Namen Em, du bist ein Narrem! Du sorgst für Narrativität, überall dort, wo du auftauchst! Aber Kunst beginnt nun mal da, wo das Erzählen aufhört. Das ist der Grund, weshalb man dich lange nicht hier haben wollte. Doch nun sitzt du mit mir an diesem Tisch. Daran lässt sich nicht rütteln. Also erzähle endlich deine Geschichte“, polterte der Professor in die Stille hinein und durchbrach meine Erinnerungen. Brian mochte keine weißen Wände, ich schon.

„Meine Geschichte ist zu lang, um sie hier zu erzählen. Das weißt du doch. Immerhin haben Menschen schon immer Geschichten geliebt, haben erkannt, dass das Erzählen ein Mittel darstellt, um den Dschungel aus anscheinend unzusammenhängenden Geschehnissen zu ordnen und so ihr Bedürfnis nach Sinnhaftigkeit zu befriedigen. Aber abgesehen davon, ich muss sagen, es belustigt mich, dass du mir nun doch zugestehst, ja sogar die Rolle aufdrückst, ein Faktor für Narrativität zu sein. Ich muss dich daher nochmals fragen, meinst du wirklich allen Ernstes, meine bloße Anwesenheit mache etwas erzählerisch? Nur deshalb, weil ich eine Figur bin, eine Figur mit einem Namen? Ist das nicht zu wenig?“, fragte Em und lächelte schief.

Sein Lächeln steigerte sich zu einem irren Lachen, kippte um in ein hysterisches Gelächter und Gackern, das der Professor mit einem heftigen Zucken seines Augenlids quittierte. Ich blickte nach draußen, der Regen hatte nachgelassen. Reflexartig stand ich auf, setzte mich nach einem kurzen Moment des Innehaltens dann aber doch wieder. Immerhin schien die Geschichte allmählich ins Rollen zu kommen und ich hatte es nicht eilig mit meinem Omelette.

„Nein, ist es nicht“, unterbrach der Professor das schelmische Glucksen. „Das habe ich dir doch schon mehrmals erklärt: Sobald eine Figur ins Spiel kommt, scheint sie auch schon zu agieren, selbst wenn sie ganz still steht. Und bei mehreren Figuren fragt man sofort nach deren Beziehung, was unausweichlich zu einer Art von Geschichte führt. Nimm doch einmal unsere Situation. Wir beide sitzen hier an diesem Tisch und transformieren damit diesen zugegebenermaßen ziemlich verlotterten Galerieraum in einen Erzählraum. Und dann kommt da auch noch diese Frau daher und sorgt mit ihrem Auftreten für weiteren Zündstoff.“

„Ach ja? Sie hat doch noch nicht einmal etwas gesagt.“ Der Kommentar des Narren kratzte an meinem Selbstbewusstsein, wusste ich doch selbst nicht so recht, weshalb ich immer noch kein Wort herausbrachte.

„Sie versucht die Handlung zu beeinflussen. Merkst du das nicht?“ Schon besser.

„Nun ja, sie beobachtet uns. Aber glaubst du wirklich, dass sich dadurch der Narrativitätsgrad dieses Raumes merklich steigert? Du tust mir leid, du mit deiner Vorliebe für Geschichten, die gar keine sind. Mir ist das Ganze noch viel zu langweilig. Wir brauchen einen handfesten Konflikt.“ Mit diesen Worten stand er auf und gab dem Professor eine Ohrfeige.

„Em, bist du völlig närrisch geworden?“

„Erst die eine Wange, dann die andere“, kicherte der Narr und verpasste dem Professor einen weiteren Hieb.

„Hör auf damit. Der Raum, in dem wir uns befinden, ist auch ohne deine Narreteien schon höchst erzählerisch. Immerhin ist seine Geschichte verwoben mit dem Theater, das wir hier aufführen“, wich der Professor dem nächsten Angriff geschickt aus.

„Du liegst falsch. Das Drama, das wir hier aufführen, kann überhaupt nicht narrativ sein. Hast du noch nie davon gehört, dass Geschichten erzählt werden müssen? Und sie macht den Mund einfach nicht auf.“ An dieser Stelle warf der Narr mir einen zornigen Seitenblick zu. Als wäre ich der Erzähler dieser Geschichte.

„Wir bieten genügend Anreiz, um die Fantasie zu beflügeln“, holte der Professor nun seinerseits zum Schlag aus. „Die da drüben“, zeigte er auf mich, „hat bestimmt schon ihre eigene Version der Geschichte entwickelt, die erklärt, wer wir sind, was wir machen, was das Ganze hier soll.“

„Hat sie das?“, kreischte der Narr und sprang auf mich zu.

*

„Die Maus ist kein Narrem“, verabschiedete ich mich hastig, froh doch noch etwas zu diesem seltsamen Schauspiel beizutragen, und stolperte ins Freie. Erleichtert atmete ich die frische Luft ein. Schon wieder ziehen Wolken auf, stellte ich fest, zog meinen Mantel eng um meine Taille und eilte schnell nach Hause, um mir endlich mein wohlverdientes Omelette zu bereiten.