Michel Foucault spricht in seinem Aufsatz Andere Räume (frz. Des espaces autres, 1967) über so genannte Heterotopien. Diese anderen Orte nennt er in Abgrenzung zu den Utopien, den Nicht-Orten, deshalb Heterotopien, da sie zwar andere, aber dennoch wirkliche Orte sind, die sich durch eine Art Spiegelungsverhältnis zu ihrer Umwelt auszeichnen, insofern sie auf sie verweisen, sie repräsentieren, reflektieren, umkehren.

Foucault benennt sechs Grundsätze, die als Wesenszüge von Heterotopien verstanden werden können, und die in ihrer Gesamtheit das Verständnis dessen, was Foucault unter einer Heterotopie versteht, befördern. Dies sind:

- Es gibt wahrscheinlich keine einzige Kultur auf der Welt, die nicht Heterotopien etabliert.

- Eine Gesellschaft kann im Laufe ihrer Geschichte eine immer noch existierende Heterotopie anders funktionieren lassen.

- Die Heterotopie vermag an einem einzigen Ort mehrere Räume, mehrere Platzierungen zusammenzulegen, die an sich unvereinbar sind.

- Die Heterotopien sind häufig an Zeitschnitte gebunden, d.h. an etwas, was man symmetrischerweise Heterochronien nennen könnte.

- Die Heterotopien setzen immer ein System von Öffnungen und Schließungen voraus, das sie gleichzeitig isoliert und durchdringlich macht.

- Heterotopien haben gegenüber dem verbleibenden Raum eine Funktion.

– Michel Foucault: Andere Räume, in: Barck, Karlheinz (Hg.): Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik, Leipzig 1992, S. 34-46

Mich interessieren Kinos und Museen, ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Die Frage, die ich mir nun stelle, lautet: Wie kann man sich diesen Orten mit Foucault nähern? Ganz klar: Beide Orte sind Heterotopien. Das Kino benennt Foucault im Zuge seiner Erläuterungen zum dritten Grundsatz als eine Heterotopie, denn „so ist das Kino ein merkwürdiger viereckiger Saal, in dessen Hintergrund man einen zweidimensionalen Schirm einen dreidimensionalen Raum sich projizieren sieht.“ (S. 42) Das Museum dagegen legt in Analogie zum Kino nicht mehrere Orte, sondern Zeiten zusammen, lässt durch die Akkumulation von Objekten, der die Idee innewohnt, „an einem Ort alle Zeiten, alle Epochen, alle Formen, alle Geschmäcker einzuschließen, die Idee, einen Ort aller Zeiten zu installieren“ (S. 43), die Zeit gleichsam zu Raum kondensieren.

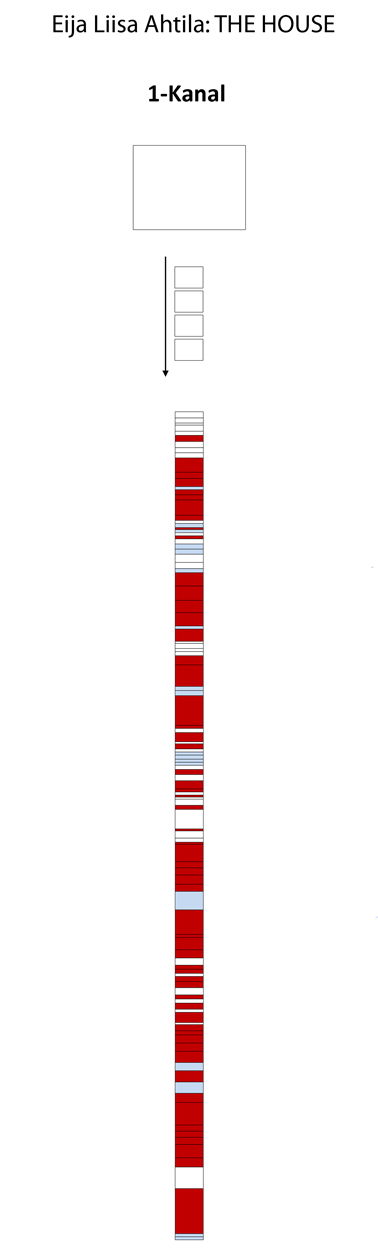

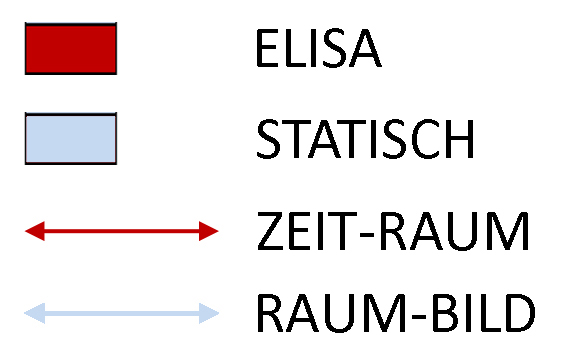

Beim Kino handelt es sich folglich um eine Heterotopie des Ortes, bei dem Museum um eine der Zeit. Wenn nun aber im Museum Videos oder Filme gezeigt werden, wie es seit Beginn der 1990er Jahre mehr und mehr zum Usus geworden ist, dann verwandeln sich die musealen Räume zu kleinen Kinos und die aufgemachte Differenz zwischen den beiden Orten schwindet. Die dem Museum eigene Tendenz zur Verräumlichung der Zeit lebt dabei in Film- und Videoinstallationen zwar insofern fort, als sie Ungleichzeitiges simultan auf ihren verschiedenen Screens zu zeigen vermögen. Mit der Splitscreen steht diese Möglichkeit prinzipiell auch dem Kino offen, so dass Abgrenzungskriterien entweder im Gebrauch multipler bzw. gesplitteter Projektionen oder woanders gesucht werden müssen. Vielleicht hilft hier ja ein Blick auf die anderen Grundsätze?

Betrachtet man den ersten Grundsatz, so zielt dieser meines Erachtens nicht darauf ab, dass es sich bei Kinos und Museen nur dann um Heterotopien handelt, wenn nachweislich jede Kultur Kinos und Museen hervorbringt. Wie auch sollte man diesen Nachweis erbringen? Vielmehr spricht Foucault davon, dass jede Kultur Krisen- oder Abweichungsheterotopien hervorbringt, die sich darauf begründen, dass es stets Individuen gibt, die sich gegenüber ihrer Umwelt in einem regelhaften Krisenzustand befinden (Pubertät, Menstruation etc.) bzw. von der gesellschaftlich definierten Norm abweichen. Folglich werden rituelle Orte oder aber Psychatrien errichtet. Weder Kinos noch Museen sind in diesem Sinne Heterotopien. Doch durch ihre grundsätzliche Eigenschaft, andere Orte bzw. Zeiten zu inkludieren, besitzen sie die Fähigkeit solche Krisen- und Abweichungsheterotopien zu beherbergen, auf sie zu verweisen und zu reflektieren.

Wenn Foucault zu seinem zweiten Grundsatz ausführt, dass Heterotopien im Laufe der Zeit ihre Funktion ändern, so setzt dies seinen sechsten Grundsatz voraus, nämlich dass sie überhaupt eine Funktion besitzen. Er schreibt: „Entweder haben sie einen Illusionsraum zu schaffen, der den gesamten Realraum, alle Platzierungen, in die das menschliche Leben gesperrt ist, als noch illusorischer denunziert. […] Oder man schafft einen anderen Raum, einen anderen wirklichen Raum, der so vollkommen, so sorgfältig, so wohlgeordnet ist wie der unsrige ungeordnet, mißraten und wirr ist.“ (S. 45) Das Kino nun ist ein Illusionsraum par excellence und das Museum fungiert als eine Kompensationsheterotopie, da es seine Gegenstände stets in einer Ordnung präsentiert, selbst wenn es das Kino ausstellt. Verlagert das Kino seinen Ort ins Museum, dann entsteht folglich eine merkwürdiges Wechselspiel zwischen Illusion und Kompensation, das die Illusionshaftigkeit des potentiell desillusionierenden Illusionsraumes zur Schau stellt.

Foucaults fünfter Grundsatz dreht sich um Öffnungen und Schließungen, gleichsam um Schwellen, die überwunden werden müssen, um die jeweilige Heterotopie zu betreten. Im Fall des Kinos fungiert das Foyer als eine Schleuse, die den Besucher von der Kasse über den Popcornkauf zum Kinosaal begleitet, bei der das Ritual des Kartenabreißens letztlich den Eintritt gewährt. In ähnlicher Weise fungiert das Museumsfoyer als ein Schwellenort, als ein Ort der Einstimmung auf die gleich zu betretende Sphäre der Kunst. Dieser Schwellenort besitzt zugleich selbst eine Eintrittsschwelle, die im Vergleich zu der des Kinos höher ist, insofern die Räume der Kunst per se stärkere Mechanismen des Ausschließens etablieren. Verwandeln sich Ausstellungsräume in kinematografische Räume, dann bleibt diese Eigenart bestehen. Sie erfährt allerdings eine radikale Umkehrung, insofern Film- und Videoinstallationen ihre Besucher buchstäblich in sich aufnehmen, da der zu betretende Raum konstituierender Bestandteil von installativen Arbeiten ist. Auch hier findet sich also ein auffälliges Wechselspiel von Inklusion und Exklusion, das dem von Illusion und Kompensation vorangeht.

Wenn man nun zu Foucaults Schlusswort kommt, in dem er das Schiff als „die Heterotopie schlechthin“ (S. 46) charakterisiert, da das Schiff „ein schaukelndes Stück Raum ist, ein Ort ohne Ort, der aus sich selber lebt, der in sich geschlossen ist und gleichzeitig dem Unendlichen des Meeres ausgeliefert ist und der, von Hafen zu Hafen, von Ladung zu Ladung, von Bordell zu Bordell, bis zu den Kolonien suchen fährt, was sie an Kostbarsten in ihren Gärten bergen“ (S. 46), dann lässt sich dieses Schiff als ein modernes Kreuzfahrtschiff weiterdenken, das einen Projektionsraum an Bord besitzt, in dem ein Film gezeigt wird, der das Schiff als heterotopischen Ort reflektiert. Man ersetze nun das Schiff durch ein Museum und sieht, dass eine Heterotopie die andere einschließt. Dieses Bild evoziert die Idee einer unendlichen Schachtelung von Räumen und versinnbildlicht den Gedanken, dass es Orte gibt, die alle anderen und sich selbst enthalten, dass alles eins ist.