Die Begriffe narrativ, erzählerisch, erzählend u.s.w. werden häufig verwendet, dabei ebenso häufig ohne zu hinterfragen, was sie eigentlich aussagen. Um einem naiven Erzählbegriff in den Kunstwissenschaften entgegenzuwirken, habe ich mich in den letzten Monaten intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, was der Terminus narrativ bedeutet und wie er sich vom Nicht-Narrativen abgrenzen lässt, um verschiedene Strategien des Narrativen in Film- und Videoinstallationen systematisch zu erfassen und Grautöne offenzulegen. Dies ist wichtig, da sich gerade die zeitgenössische Kunst auf eine Art und Weise mit dem Erzählen beschäftigt, die dieses meist zu unterlaufen bestrebt ist. Meine Ergebnisse habe ich in vier Grafiken zusammengefasst, die ich hier nun als eine Art ‚Preview‘ auf ein Kapitel meiner Dissertation vorstellen möchte.

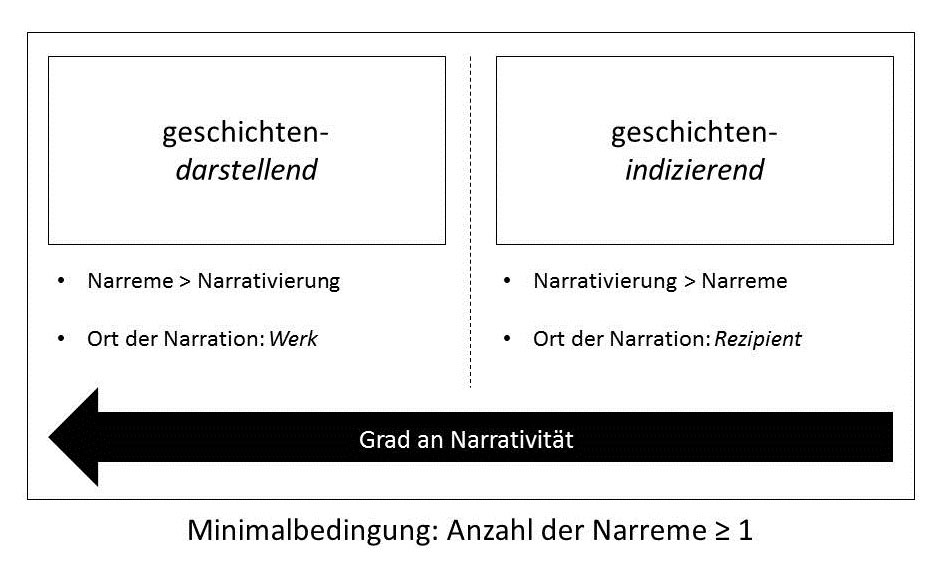

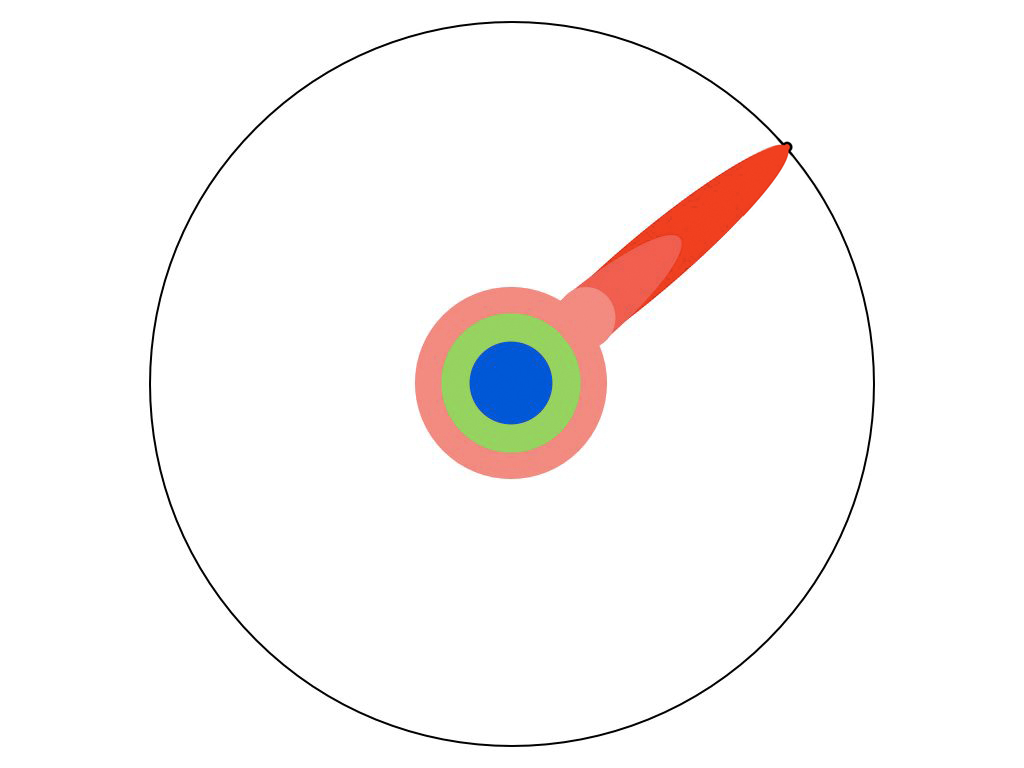

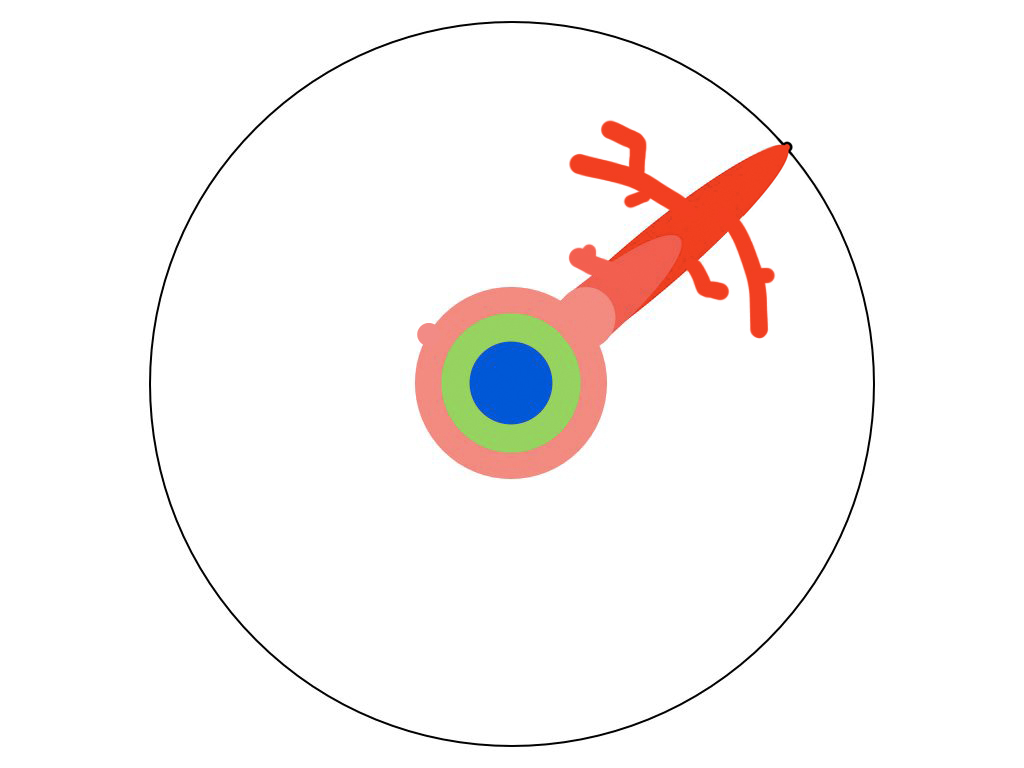

In Anlehnung an Werner Wolf begreife ich das Narrative als ein kognitives Schema, das überwiegend mittels werkinterner, aber auch -externer Stimuli im Rezipienten aufgerufen wird. Solche Stimuli heißen Narreme. Ein Werk begreife ich demnach – ganz simpel – als narrativ, wenn in ihm mindestens ein Narrem realisiert ist. Dies erscheint mir logisch zwingend, da dieses eine Narrem bereits als ein Stimulus fungiert, der das Potential besitzt, den Rezipienten in eine Erzählhaltung zu versetzen, ihn narrativieren zu lassen. Je nach Verhältnis der werkseitigen Realisierung von Narremen und der zu erbringenden Syntheseleistung des Rezipienten ist der Ort der Narration ein anderer, das Werk ist entweder geschichtenindizierend, d.h. -andeutend, oder geschichtendarstellend. Narrativität ist folglich ein graduierbares Phänomen.

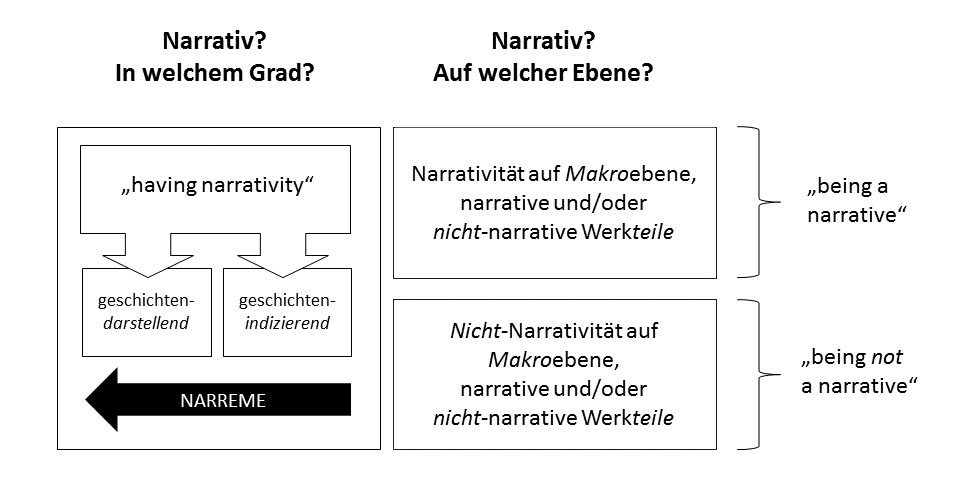

Desweiteren ist aber nicht nur danach zu fragen, in welchem Grad ein Werk narrativ ist, sondern auch auf welcher Ebene es narrativ ist, ob es auf einer Makro- oder aber lediglich auf einer Mikroebene narrativ ist, ob also die Großform der Inhaltsorganisation die des Erzählens einer Geschichte ist oder eine nicht-narrative Großform der Inhaltsorganisation vorliegt, etwa die einer rhetorischen Figur (Vergleich etc.). Um diese zwei verschiedenen Narrativitätsbegriffe klar auseinanderzuhalten, habe ich mich dafür entschieden, die von Marie-Laure Ryan aufgemachten, von ihr jedoch leicht anders gebrauchten Termini having narrativity und being not a narrative für meine Zwecke zu adaptieren.

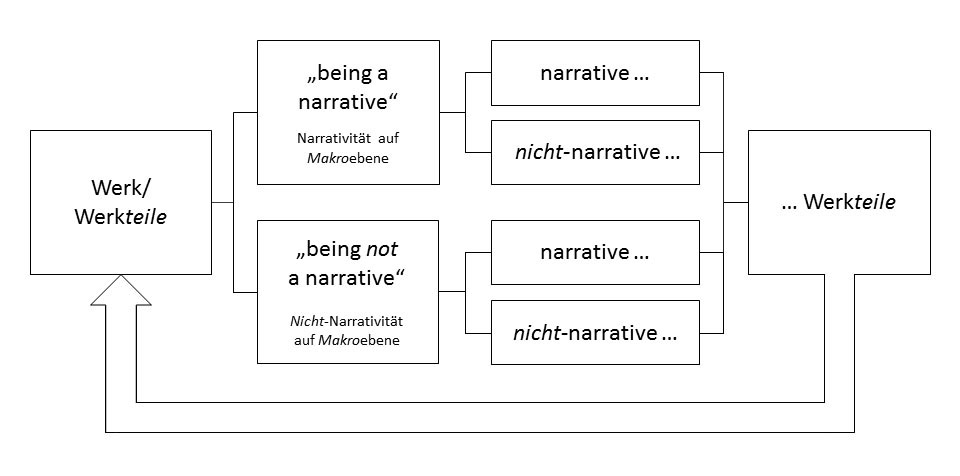

Ein auf Makroebene narratives Werk kann auf Mikroebene auch nicht-narrative Werkteile besitzen. Umgekehrt kann ein auf Makroebene nicht-narratives Werk aber auch narrative Werkteile besitzen, so dass sich die Frage danach, auf welcher Ebene die Narrativität angesiedelt ist, ins Unendlich wiederholt.

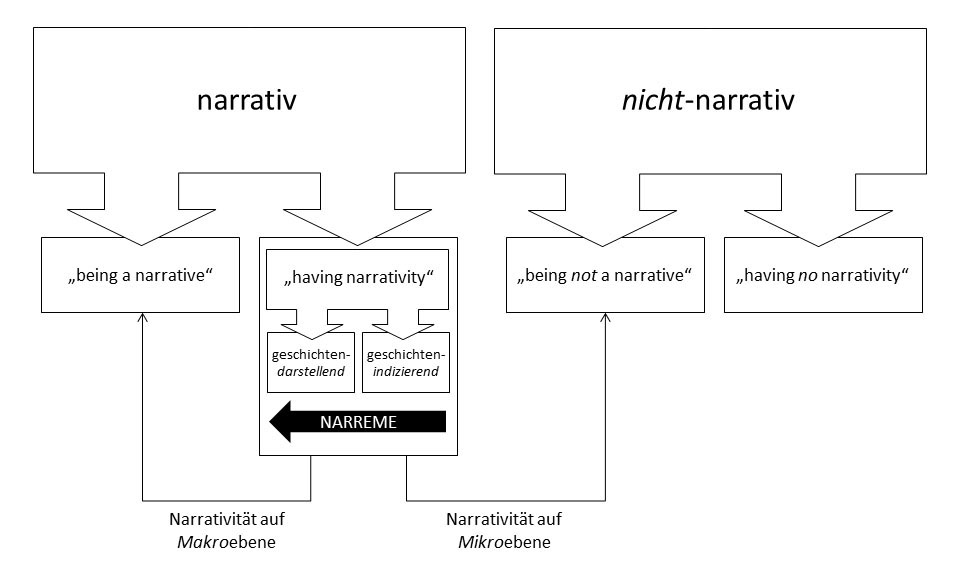

Und hier schließlich eine Zusammenfassung, an der man sehr schön erkennt, weshalb es so leicht zu Mißverständnissen in der Frage, ob alles narrativ sei, kommt. Die Grenze zwischen dem Narrativen und dem Nicht-Narrativen ist an der Stelle durchlässig, an der ein Werk zwar Narrativität besitzt, jedoch nicht auf einer Makroebene.